2. Emotionale Fitness: Zuversichtlich an sich und an seine Fähigkeiten glauben

Was haben Optimisten und Pessimisten gemeinsam? Sie haben beide recht. Klar: Die Welt ist so, wie wir sie sehen. Oder besser: Wie wir sie zu sehen glauben. Und Menschen sind so, wie sie zu sein glauben. Was sie können, ist abhängig davon, was sie zu können glauben.

Das Experiment ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen: Menschen in drei verschiedenen Gruppen wurden mit einer Arbeit betraut, die ihre Aufmerksamkeit forderte. Während der Arbeit wurden sie von Lärm in ihrer Konzentration gestört. Die erste Gruppe war dem Lärm ausgeliefert. Die Menschen der zweiten Gruppe konnten den Lärm mittels eines Knopfes ausschalten. Auch jene der dritten Gruppe hatten einen Knopf zum Abschalten des Lärms. Aber aus Gründen des Experimentes – so hatte man ihnen gesagt – wäre es besser, den Knopf nicht zu benützen. Es hätte auch nichts genützt: Der Knopf war nämlich blind. Das heisst: Sie haben nur geglaubt, sie hätten Einfluss auf den Lärm. Und was kam bei der Arbeit raus? Jene, die dem Lärm ausgeliefert waren, zeigten deutlich schlechtere Ergebnisse. Aber interessant: Zwischen den zwei anderen Gruppen gab es keine Unterschiede. Das bedeutet: Es kommt darauf an, ob man glaubt, etwas bewirken zu können.

Das Experiment ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen: Menschen in drei verschiedenen Gruppen wurden mit einer Arbeit betraut, die ihre Aufmerksamkeit forderte. Während der Arbeit wurden sie von Lärm in ihrer Konzentration gestört. Die erste Gruppe war dem Lärm ausgeliefert. Die Menschen der zweiten Gruppe konnten den Lärm mittels eines Knopfes ausschalten. Auch jene der dritten Gruppe hatten einen Knopf zum Abschalten des Lärms. Aber aus Gründen des Experimentes – so hatte man ihnen gesagt – wäre es besser, den Knopf nicht zu benützen. Es hätte auch nichts genützt: Der Knopf war nämlich blind. Das heisst: Sie haben nur geglaubt, sie hätten Einfluss auf den Lärm. Und was kam bei der Arbeit raus? Jene, die dem Lärm ausgeliefert waren, zeigten deutlich schlechtere Ergebnisse. Aber interessant: Zwischen den zwei anderen Gruppen gab es keine Unterschiede. Das bedeutet: Es kommt darauf an, ob man glaubt, etwas bewirken zu können.

Ob man etwas in Angriff nimmt – oder nicht. Ob man sich anstrengt – oder nicht. Ob man dranbleibt – oder nicht. Der Schlüssel zum Erfolg steckt innen. Und wie weit man bereit ist, quasi aus sich herauszutreten, das hängt entscheidend ab vom Glauben an die eigenen Fähigkeiten.

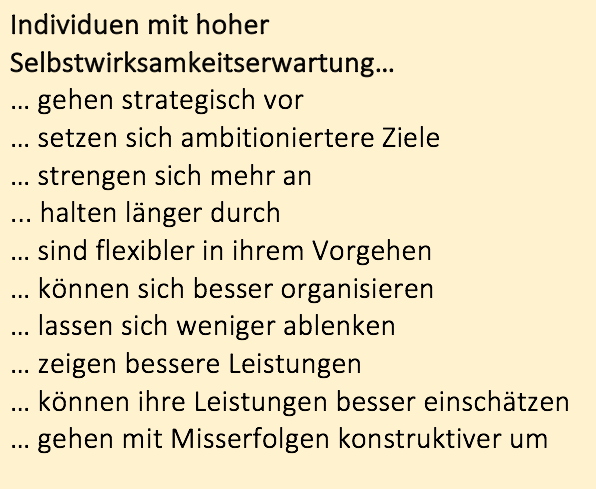

Das führt zum Schluss: Lern- und Lebenserfolg entwickeln sich in Abhängigkeit zum Gefühl, den Dingen gewachsen zu sein. Selbstwirksamkeit (self-efficacy) nennt Albert Bandura[1] die subjektive Gewissheit (belief), neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Und in der Tat, der zuversichtliche Glaube an die eigenen Fähigkeiten hat weitreichende Folgen. Er beeinflusst, in welche Situation wir uns begeben. Ob wir uns trauen – oder nicht. Ob wir glauben, dass es sich lohnt – oder nicht. Irgendwie logisch: Wer überzeugt ist, «es» zu schaffen, wird auch in höherem Masse bereit sein, den Hintern zu heben, sich zu engagieren, sich anzustrengen. Und: Er wird auch konstruktiver und beharrlicher mit Widerständen und Hindernissen umgehen.

Das vermag ja nun nicht wirklich zu überraschen. Denn spätestens beim Blick auf eigene Lebenssituationen wird klar: Wer unter dem Grauschleier der Mutlosigkeit hervor das Klagelied der Ohnmacht anstimmt «das kann ich ja sowieso nicht», wird mit entsprechend hängenden Mundwinkeln aus sich heraus in die Welt treten. Die negative Erfahrung wird in der Regel nicht ausbleiben – und er wird sich bestätigt fühlen: «Ich hab’s ja gewusst, dass ich’s nicht schaffe.».

Wer dagegen emotional fit ist, geleitet von Zuversicht und Optimismus, begegnet Welt anders. Nimmt die Welt anders wahr. Und vor allem: Nimmt sich anders wahr. Anders eben, als wer sich machtlos fühlt, ausgeliefert dem Schicksal, der Welt und wem auch immer. «Wer sich selber nicht mag», hat Friedrich Nietzsche denn auch zu bedenken gegeben, «ist fortwährend bereit, sich dafür zu rächen». An sich. An anderen.

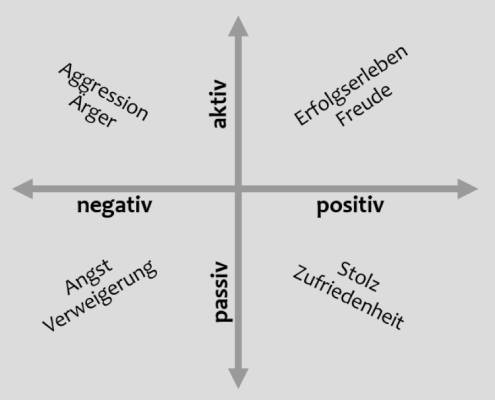

Also, der Auftrag (für die Schule) ist klar: Menschen müssen sich mögen. Und wann mögen sie sich? Wenn sie sich erfreuen an dem, was sie tun. Wenn sie stolz sind auf das, was sie tun. Auf das, was sie leisten. Und geleistet haben. Stolz entsteht im Individuum, ist das Resultat subjektiv positiv bewerteter Leistung und steht in Wechselwirkung mit sozialen Interaktionen.

«Stolz drückt gefühlte Selbstwirksamkeit und gefühlten Selbstwert in Anbetracht demonstrierter Fähigkeiten nach überwundenen Schwierigkeiten aus.» So formuliert es Manfred Spitzer.[2]

Das heisst: Die emotionale Gewissheit, dem Schicksal auf die Sprünge helfen und den Lauf der Dinge beeinflussen zu können, speist sich aus Erfahrungen. Selbstwirksame Menschen haben sich in vielerlei Situationen kompetent erlebt. Weil sie hingeschaut und weil sie die Rückmeldungen wahrgenommen haben. Das prägt.

Das heisst: Die emotionale Gewissheit, dem Schicksal auf die Sprünge helfen und den Lauf der Dinge beeinflussen zu können, speist sich aus Erfahrungen. Selbstwirksame Menschen haben sich in vielerlei Situationen kompetent erlebt. Weil sie hingeschaut und weil sie die Rückmeldungen wahrgenommen haben. Das prägt.

Erfolg führt zu Erfolg heisst die Formel. Sie ist gleichsam ein Auftrag. Schulisches Lernen muss als erfolgreich wahrgenommen werden. Es gibt keine Alternative. Der Erfolg, die Erfahrung des «Ich-kann-Es», das Gefühl des Stolzes, das sind Emotionen, die dem Leben und dem Lernen Flügel verleihen. Es ist diese Leichtigkeit, die es einem erlaubt, ein bisschen über den Dingen zu stehen, mit einem Augenzwinkern durchs Leben zu gehen und sich selber nicht immer so verdammt ernst nehmen zu müssen.

Anders gesagt: Enthusiasmus, Freude an sich und an de Dingen, Optimismus – das sind inspirierende und aktivierende Befindlichkeiten. Und sie sind eng verwoben mit Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Die Erkenntnis, die Albert Bandura daraus gezogen hat: Motivation, Emotionen und Handlungen beruhen vor allem auf dem, was man glaubt. Oder wie Marc Aurel es formuliert hat: «Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab».

[1] Bandura, Albert: Self-efficacy: the experience of control. Freeman. New York. 1997

[2] Spitzer, Manfred: Warum sind wir stolz? In: Nervenheilkunde 4/2009.