Was passiert, wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser schmeisst? Er springt raus und zwar wie von der Tarantel gestochen. Angenommen, man stellt einen Topf mit handwarmem Wasser auf den Herd, setzt den Frosch hinein und dreht die die Temperatur der Kochplatte hoch. Was passiert jetzt? Der Frosch passt als wechselwarme Kreatur seine eigene Körpertemperatur dem immer heisser werdenden Wasser an. Und plötzlich ist es zu spät. Er wartet zu lange und endet gekocht. Und die Moral von der Geschicht‘: Verpass den Moment des Handelns nicht!

Das Leben ist geprägt von solchen allmählichen Entwicklungen. Kinder wachsen und den Eltern fällt es erst auf, wenn die Hosen zu kurz sind. Irgendeinmal hat man beim Blick in den Spiegel das Gefühl, es sei an der Zeit, die Haare zu schneiden. Und wenn sich der Blick trübt, ist es an der Zeit, wieder einmal die Fenster zu putzen oder die Brillengläser. Veränderungsprozesse verlaufen meist unmerklich, hier ein bisschen, da ein bisschen, unauffällig, schleichend.

Zerfallserscheinungen an Gebäuden vollziehen sich zum Beispiel in solcher Weise. Hier fehlt eine Schraube, da funktioniert der Lichtschalter nicht mehr, dort bleibt ein Fleck ungereinigt. Für sich genommen sind das Kinkerlitzchen, nicht der Rede wert. Aber in der Summe und auf die Dauer geht es an die Substanz. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendeinmal lässt sich die materielle Agonie nicht mehr kaschieren.

Menschen und Systeme, Werte, Haltungen und Verhaltensweisen unterliegen auf ihre Weise ebenfalls dem Prinzip des schleichenden, sich der unmittelbaren Aufmerksamkeit entziehenden Wandels. Mit anderen Worten: Auch die Schule ist davon betroffen – ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung, ihre Rolle, ihre Bedeutung.

Dabei geht es ihr ähnlich wie dem Frosch. Er war nicht fähig zu erkennen (und zu verstehen), dass ausserhalb des Topfes die Bedingungen sich verändern. Und dass die Veränderungsprozesse von einem bestimmten Punkt an nicht mehr mit den gewohnten Mustern zu bewältigen sein würden.

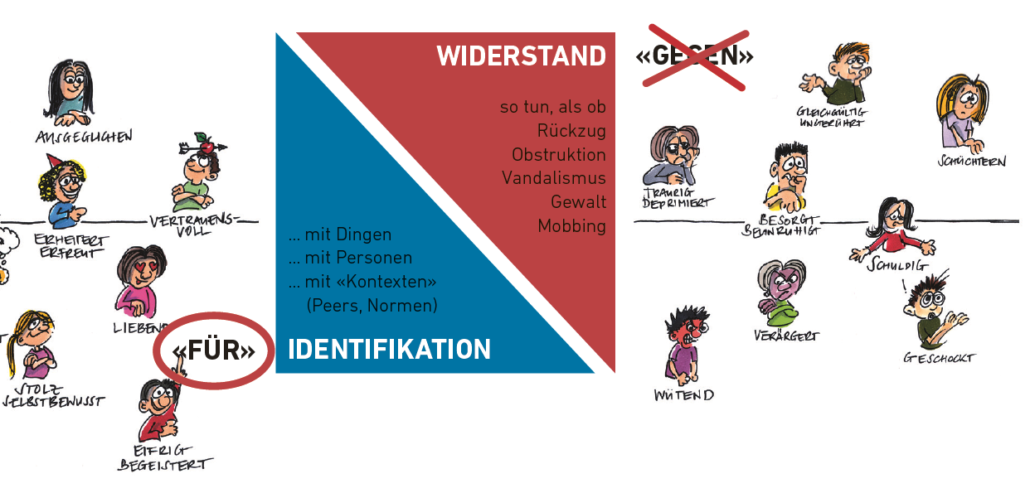

Auch die Bedingungen für die Schule und in der Schule verändern sich nicht Knall auf Fall. Aber sie tun es. Unaufhaltsam. Und vor dem Hintergrund eines fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels sind logischerweise auch die Schüler nicht mehr die gleichen wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Sie verhalten sich anders, herausfordernder in vielerlei Hinsicht. Heterogenität, fehlende Motivation, Disziplinlosigkeiten, Unaufmerksamkeit sind Belastungsfaktoren, die das Wasser im schulischen Kochtopf mehr und mehr zum Sieden bringen.

Auch das geht an die Substanz: Ein Fünftel der Schweizer Lehrer fühlt sich permanent überfordert, ein Drittel ist stark Burn-out-gefährdet. Die Kosten für die berufsbedingten Krankheitsausfälle belaufen sich auf 37 Millionen Franken. Pro Jahr. Vorsichtig berechnet.

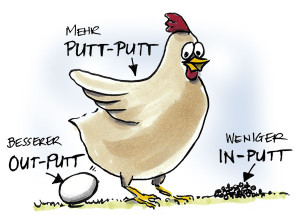

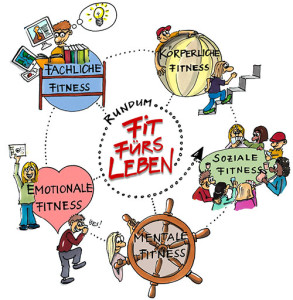

Es ist augenfällig, der Aufenthalt im Kochtopf hinterlässt seine Spuren. Bei allen Beteiligten. Und es drängt sich auf, mit anderen Konzepten auf die Veränderungen zu reagieren. Dazu gehören personalisierte Lernkonzepte: der zunehmenden Unterschiedlichkeit mit Arrangements zu begegnen, die dem Lernen eine individuelle Relevanz verleihen, die entsprechend Sinn machen. Denn niemand beschäftigt sich gerne mit sinnlosem Zeugs – auch in der Schule nicht. Das bezieht sich keineswegs nur auf Themen und Inhalte, viel wichtiger ist die Art und Weise, wie man sich mit den Dingen auseinandersetzt.

Auf dieses Wie und damit auf das Verhalten der Schüler und auf ihre Entwicklung pädagogisch Einfluss zu nehmen, das ist Aufgabe der Lehrer. Man sagt dem „Erziehung“. Das heisst: Die Schule hat zuerst und vor allem einen Erziehungsauftrag. Auch im Hinblick auf schulische Inhalte. Denn jede noch so spektakuläre mathematisch-didaktische Turnübung verfehlt ihre Wirkung, wenn es beim Lernenden zum Beispiel an Frustrationstoleranz mangelt, an exekutiven Funktionen, wenn er schwach ist im Anfangen aber dafür stark im Aufhören.

Die Rückbesinnung auf den Erziehungsauftrag heisst, sich schleunigst zu verabschieden von der abstrusen Vorstellung, dass sich Bildung und Erziehung trennen liessen. Und es heisst: Die Erziehung, also die pädagogische Einflussnahme auf das Verhalten und die Entwicklung des einzelnen Lernenden, ganz oben auf die Traktandenliste zu setzen. Nicht als separate Aufgabe, nicht als lästige Pflicht, die man gerne outsourct – an die Eltern natürlich, an die schulische Sozialarbeit oder an den Hausmeister.

Denn wer will, dass Schüler „gut“ werden, muss sich dafür verantwortlich fühlen, dass sie sich zielführend verhalten. Dazu braucht es kein neues Schulfach. Und keine Projektwoche. Was es braucht ist die Bereitschaft, und die Fähigkeit, die Einflussnahme auf das individuelle und kollektive Verhalten der Lernenden ins Zentrum zu stellen. Eben: zu erziehen – beim Lernen, durchs Lernen, fürs Lernen. Das heisst konkret: Es reicht nicht, darauf hinzuweisen, was Schüler tun sollten. Es heisst: sich dafür verantwortlich zu fühlen, dass sie es tun. Und dass sie es gerne tun.

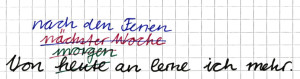

Verantwortung übernehmen heisst beispielsweise: Für eine störungsfreie Arbeitsatmosphäre sorgen. Sicherstellen, dass die Schüler überhaupt zum Arbeiten kommen. Nicht warten wie der Frosch im Topf, wenn Normen verletzt werden. Denn Normverletzungen führen zu immer mehr Normverletzungen.

Und in dieser Beziehung bietet die Erwachsenenwelt den Kindern und Jugendlichen nicht nur Nachahmenswertes. Inkonsequenz wohin der Blick fällt. Politiker versprechen das Blaue vom Himmel und plustern sich medial auf – bis es ernst wird oder die Wahlen vorbei sind. Blah, blah, blah.

Eltern zeichnen sich häufig auch nicht gerade durch besondere Standfestigkeit aus. Aus Überforderung, Resignation oder schierer Bequemlichkeit überlassen sie das Feld quasi kampflos der geballten Macht der (medialen) Marktschreiern und den gern gehörten Beschwichtigungen des inneren Schweinehundes.

Diesen reichen Erfahrungsschatz, dass Worte mitunter sehr wenig mit Taten zu tun haben, nehmen Kinder und Jugendliche mit in die Schule. Diese Lektion haben sie gelernt. Wesentlich nachhaltiger als binomische Formeln oder Kommaregeln beim Infinitiv mit „zu“.

Und nun stellt sich natürlich die Frage: Unterscheidet sich die Schule vom Rest der Lebenswelt, unterscheiden sich die Lehrer von anderen Erwachsenen? Was tun sie, wenn man zu spät kommt, nur ein bisschen und nur manchmal? Was tun sie, wenn man seine Aufträge schludrig bearbeitet hat oder nicht fertig ist damit, wenn man eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat, wenn man halt nicht motiviert war, wenn man erklärt, nicht gewusst zu haben, was genau der Auftrag gewesen sei? Was unternehmen – oder unterlassen – sie? Wie verhalten sie sich, wenn man so tut, als wäre man interessiert aber eigentlich alle wissen, dass dem nicht so ist? Was tun sie, wenn man ein Papier treffsicher neben den Abfalleimer schmeisst? Übernehmen sie – auch mit einem gewissen Mut zu konstruktiver Unpopularität – Erziehungsverantwortung? Setzen sie Zeichen? Und Grenzen? Erkennt man sie an dem, was sie tun und nicht an dem, was sie sagen? Denn von denen gibt es schon genug.

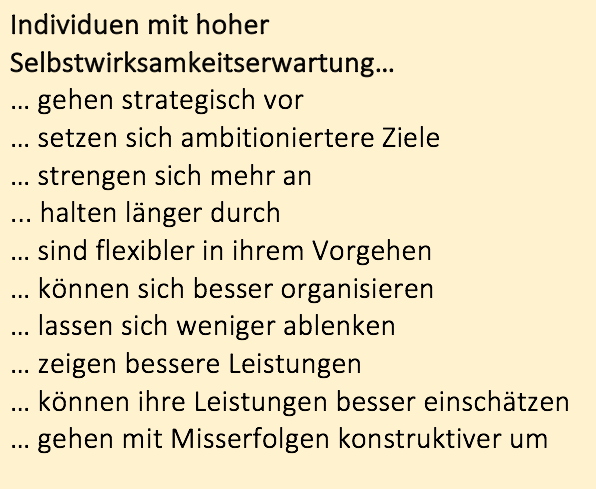

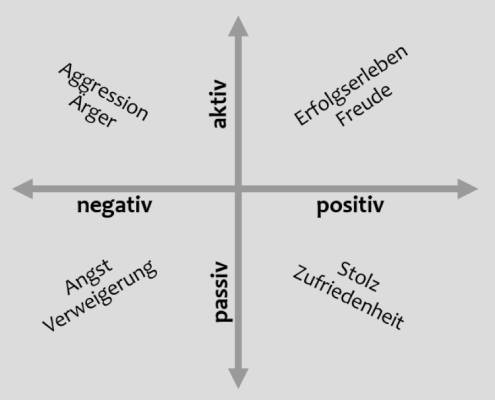

Das heisst: Die emotionale Gewissheit, dem Schicksal auf die Sprünge helfen und den Lauf der Dinge beeinflussen zu können, speist sich aus Erfahrungen. Selbstwirksame Menschen haben sich in vielerlei Situationen kompetent erlebt. Weil sie hingeschaut und weil sie die Rückmeldungen wahrgenommen haben. Das prägt.

Das heisst: Die emotionale Gewissheit, dem Schicksal auf die Sprünge helfen und den Lauf der Dinge beeinflussen zu können, speist sich aus Erfahrungen. Selbstwirksame Menschen haben sich in vielerlei Situationen kompetent erlebt. Weil sie hingeschaut und weil sie die Rückmeldungen wahrgenommen haben. Das prägt.

Wer sich nützlich macht, wer seine Hilfsbereitschaft anbietet, macht sich zu einem aktiven Teil des Geschehens. Er distanziert sich von den Menschen, die im Konjunktiv leben. Er handelt, auch wenn es nur darum geht, eine Türe zu öffnen, eine Tasche zum Auto zu tragen, den Weg zu Bahnhof zu erklären. Wer sich nützlich macht wird verbindlich – im doppelten Wortsinn.

Wer sich nützlich macht, wer seine Hilfsbereitschaft anbietet, macht sich zu einem aktiven Teil des Geschehens. Er distanziert sich von den Menschen, die im Konjunktiv leben. Er handelt, auch wenn es nur darum geht, eine Türe zu öffnen, eine Tasche zum Auto zu tragen, den Weg zu Bahnhof zu erklären. Wer sich nützlich macht wird verbindlich – im doppelten Wortsinn.