Life is no sugarlicking

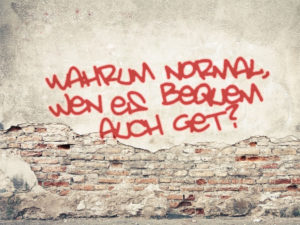

Schulisches Lernen zielt darauf ab, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das wird kaum bestritten. Nun, Entwicklung braucht Herausforderung. Darauf kann man sich auch noch einigen – theoretisch. Praktisch wird’s anstrengend. Das ist ein Wesenskern von Herausforderungen. Klingt nicht gerade prickelnd. Und es widerspricht auch der Forderung, Lernen müsse Spass machen. Nein, tut es nicht. Die Frage ist nur: Was versteht man unter „Spass machen“? Geht es darum, dass der Lehrer als Unterhalter dafür sorgt, dass die Schüler es lustig haben? Geht es darum, dass andere Schüler für das Amusement sorgen? Oder geht es gar darum, dass man sich an seinen eigenen Leistungen freut? Alles kann Spass machen – aber nicht jeder Spass wirkt sich produktiv auf das Lernen aus. Im Gegenteil! Deshalb: Soll der Spass Spass machen – oder das Lernen? Oder das Können?

Natürlich darf schulisches Lernen kein verkrampftes Trauerspiel sein. Und natürlich darf und soll es anregend, kurzweilig und zuweilen auch lustig zu und hergehen. Durchaus. Der eigentliche Spass, der produktive quasi, entsteht jedoch durch das beglückende Gefühl, etwas zu können, etwas verstanden, etwas begriffen zu haben. Es ist dieses Gefühl, das Archimedes nackt durch Syrakus rennen und „Heureka“ schreien liess, nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte Prinzip entdeckt hatte.

Allerdings: Archimedes hatte sich schon zuvor intensiv mit dem Verhältnis zwischen dem statischen Auftrieb eines Körpers in einem Medium und der Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums beschäftigt. Klingt herausfordernd. Und zeigt: Warmes Wasser reicht nicht. Spass auch nicht. Life is no sugarlicking und Lernen keine Dauer-Happy-Hour. Um Dinge zu entdecken – zum Beispiel archimedische oder andere Prinzipien – muss man sich mit ihnen vertieft auseinandersetzen. Riecht verdächtig nach Arbeit. Und dahinter – hinter der Arbeit eben – versteckt sich der Spass zuweilen. Er kann sich gut verstecken. Und lange. Man kann natürlich darauf warten, bis eine Arbeit ansteht, die man gerne tut. Manche – nicht nur Schüler – warten ewig darauf. Oder man tut einfach das gerne, was tut – zum Beispiel während man darauf wartet, bis etwas kommt, das man gerne tut. Und: Meistens macht es einfach auch Spass, Aufgaben gemeistert zu haben, die keinen Spass gemacht haben.

Wer sich nützlich macht, wer seine Hilfsbereitschaft anbietet, macht sich zu einem aktiven Teil des Geschehens. Er distanziert sich von den Menschen, die im Konjunktiv leben. Er handelt, auch wenn es nur darum geht, eine Türe zu öffnen, eine Tasche zum Auto zu tragen, den Weg zu Bahnhof zu erklären. Wer sich nützlich macht wird verbindlich – im doppelten Wortsinn.

Wer sich nützlich macht, wer seine Hilfsbereitschaft anbietet, macht sich zu einem aktiven Teil des Geschehens. Er distanziert sich von den Menschen, die im Konjunktiv leben. Er handelt, auch wenn es nur darum geht, eine Türe zu öffnen, eine Tasche zum Auto zu tragen, den Weg zu Bahnhof zu erklären. Wer sich nützlich macht wird verbindlich – im doppelten Wortsinn.