1. Mentale Fitness: Den inneren Schweinehund an der kurzen Leine führen

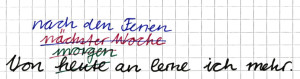

Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Weg zum Frust auch, zum Schulfrust beispielsweise. Dabei fehlt es häufig nicht an der Motivation. Die wäre – zumindest am Anfang – eigentlich da. Aber: Motivation ist das, was nicht reicht. Grund: diese abgründig tiefe Kluft – die Kluft zwischen Absicht und Handlung. «Von jetzt an mache ich immer gleich die Hausaufgaben.» Wer kennt das nicht. Oder: «Von jetzt an ‘game’ ich nur noch eine Stunde pro Tag.» Gewinnt durch das nachgeschobene «Versprochen!» nicht an Überzeugungskraft.

Etwas zu wollen, Vorsätze zu fassen, sich Ziele zu setzen, das geht in aller Regel flott von der Hand und leicht über die Lippe. Dann artet es schnell einmal in Anstrengung aus. Und flugs steht man an der Kreuzung. Der eine Weg, jener des geringsten Widerstandes, führt bergab. Der andere ist der unbequeme. Er führt dorthin, wo der Erfolg beginnt: raus aus der Komfortzone. Doch: Hier lauert der innere Schweinehund. Er lockt mit Bequemlichkeit, verspricht den einfachen Weg. Deshalb hat er häufig ein leichtes Spiel. Zudem ist er clever. Schon im Voraus serviert er die Ausreden zur Beruhigung des schlechten Gewissens.

Etwas zu wollen, Vorsätze zu fassen, sich Ziele zu setzen, das geht in aller Regel flott von der Hand und leicht über die Lippe. Dann artet es schnell einmal in Anstrengung aus. Und flugs steht man an der Kreuzung. Der eine Weg, jener des geringsten Widerstandes, führt bergab. Der andere ist der unbequeme. Er führt dorthin, wo der Erfolg beginnt: raus aus der Komfortzone. Doch: Hier lauert der innere Schweinehund. Er lockt mit Bequemlichkeit, verspricht den einfachen Weg. Deshalb hat er häufig ein leichtes Spiel. Zudem ist er clever. Schon im Voraus serviert er die Ausreden zur Beruhigung des schlechten Gewissens.

Wer ihm also gewachsen sein will, muss fit sein. Mental fit. Wer mental fit ist, hat sein Verhalten einigermassen im Griff. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist Grundlage für selbstkompetentes, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten. Sie ist ebenfalls Grundlage für das friedliche Zusammenleben in Gemeinschaften. Konstruktiv umzugehen mit sich selber, mit anderen und mit den Dingen, um die es geht, diese Kompetenz beruht auf gut ausgebildeten exekutiven Funktionen.

Im engeren Sinne gehört dazu erst einmal die Inhibition von Handlungen und Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, etwas trotz lockender Impulse nicht zu tun. Es ist wie eine Art Stoppsignal zwischen Reiz und Reaktion. Das Leben – auch in der Schule – bietet sowohl in der Interaktion mit anderen als auch bezogen auf die Arbeit eine nicht abreissende Flut von Möglichkeiten, genau das nicht zu tun, was man eigentlich tun sollte oder wollte. Und damit man sein Schulleben nicht mit dem Dauerfrust des „Hätte-ich-doch-nur …“ zubringen muss, braucht es eben die Fähigkeit, Handlungsimpulsen zu widerstehen oder von Störreizen unbeeinflusst weiterzuarbeiten. Wer sein Verhalten im Griff hat, kann seine Aufmerksamkeit den Dingen widmen, die ihn den angestrebten Zielen näherbringen.

Im engeren Sinne gehört dazu erst einmal die Inhibition von Handlungen und Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, etwas trotz lockender Impulse nicht zu tun. Es ist wie eine Art Stoppsignal zwischen Reiz und Reaktion. Das Leben – auch in der Schule – bietet sowohl in der Interaktion mit anderen als auch bezogen auf die Arbeit eine nicht abreissende Flut von Möglichkeiten, genau das nicht zu tun, was man eigentlich tun sollte oder wollte. Und damit man sein Schulleben nicht mit dem Dauerfrust des „Hätte-ich-doch-nur …“ zubringen muss, braucht es eben die Fähigkeit, Handlungsimpulsen zu widerstehen oder von Störreizen unbeeinflusst weiterzuarbeiten. Wer sein Verhalten im Griff hat, kann seine Aufmerksamkeit den Dingen widmen, die ihn den angestrebten Zielen näherbringen.

Zu den Exekutiven Funktionen zählt auch das Arbeitsgedächtnis. Damit ist die Fähigkeit gemeint, aufgabenrelevante Informationen vorübergehend im Kurzzeitspeicher verfügbar zu halten, um mit ihnen zu arbeiten. Ohne Arbeitsgedächtnis würde das Denken quasi im leeren Raum stattfinden. Also gar nicht.

Und damit das Denken nicht in einer Sackgasse endet, tritt die kognitive Flexibilität auf den Plan. Diese Fähigkeit erlaubt es, sich schnell auf geänderte Anforderungen oder neue Situationen einzustellen. Sie hilft, Personen und Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten, sich alternative Lösungswege zu erschliessen. Zudem schafft sie die Voraussetzung, offen zu sein für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und generell mit Veränderungen konstruktiv umzugehen. Das, was man schon weiss und kann, muss man nicht mehr lernen. Lernen findet deshalb immer in einer Zone der nächsten Entwicklung statt. Man tastet sich in ein Gelände vor, das man noch nicht kennt. Weit über die Schule hinaus. Und dafür sind die exekutiven Funktionen unerlässlich. Die gute Nachricht: Sie lassen sich aufbauen und trainieren.

Und damit das Denken nicht in einer Sackgasse endet, tritt die kognitive Flexibilität auf den Plan. Diese Fähigkeit erlaubt es, sich schnell auf geänderte Anforderungen oder neue Situationen einzustellen. Sie hilft, Personen und Situationen aus anderen Perspektiven zu betrachten, sich alternative Lösungswege zu erschliessen. Zudem schafft sie die Voraussetzung, offen zu sein für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und generell mit Veränderungen konstruktiv umzugehen. Das, was man schon weiss und kann, muss man nicht mehr lernen. Lernen findet deshalb immer in einer Zone der nächsten Entwicklung statt. Man tastet sich in ein Gelände vor, das man noch nicht kennt. Weit über die Schule hinaus. Und dafür sind die exekutiven Funktionen unerlässlich. Die gute Nachricht: Sie lassen sich aufbauen und trainieren.